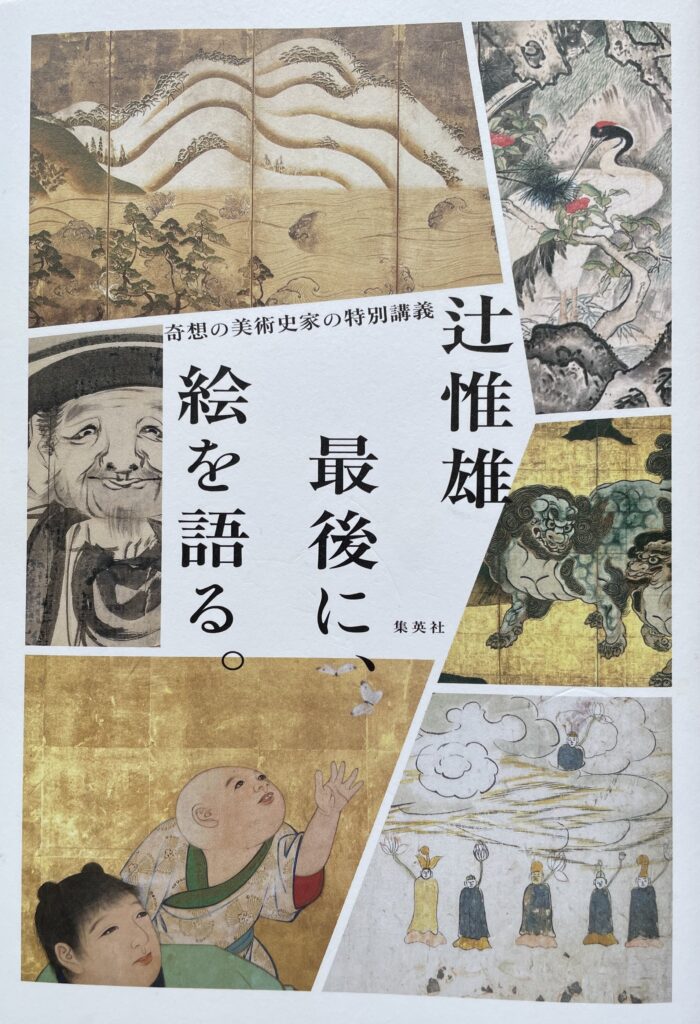

2024年8月に発行された辻惟雄著 「最後に絵を語る」 (集英社) の、好きな応挙作品10点の中に金剛寺の『波涛図』が入っています。

【 辻 惟雄 ・つじ のぶお】

1932年、愛知県生まれ。美術史家。東京大学名誉教授、多摩美術大学名誉教授。

東京国立文化財研究所美術部技官、東北大学文学部教授、東京大学文学部教授、千葉市美術館館長、多摩美術大学学長などを歴任。1970年刊行の『奇想の系譜』(美術出版社)で近代絵画史を大きく書き換え、近年の若冲ブームの仕掛け人的存在。

この本の冒頭、「いささか心配なのは、この本(『奇想の系譜』)が取り上げた伊藤若冲、曽我蕭白その他に人気が集まり過ぎて、それまで巨匠視されていた狩野元信、探幽、円山応挙らの影が薄くなってしまったことだ。展覧会でも奇想が優勢。

これでは価値の逆転、古い言葉で言えば本末転倒だ。」(中略) (この本の出版目的は) 「奇想に対する『正統の系譜』をまとめて、逆転した価値の修正を私にやらせる、という企てである。」と、記しています。

対談者・「さて、辻先生は応挙の作品のどのあたりに共感していらっしゃるのでしょう? 10点程度のお好きな作品と合わせて教えていただけますか。」

辻・ (①『松に孔雀図襖』 ②『雪松図屏風』 ③『雲龍図屏風』 ④『四季の月図』 ⑤『秋冬山水図屏風』 ⑥『竹雀図屏風』 ⑦『風雪三顧図襖』を順次説明。)

対談者・「ここまでで、7つですね。続けてお願いします。」

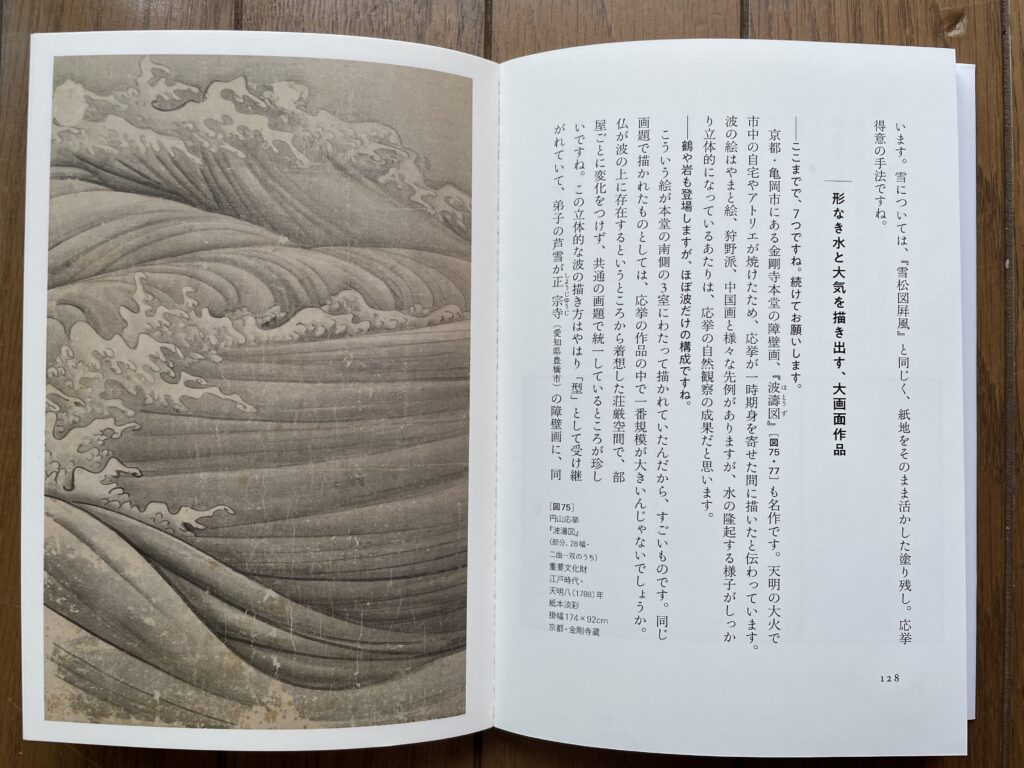

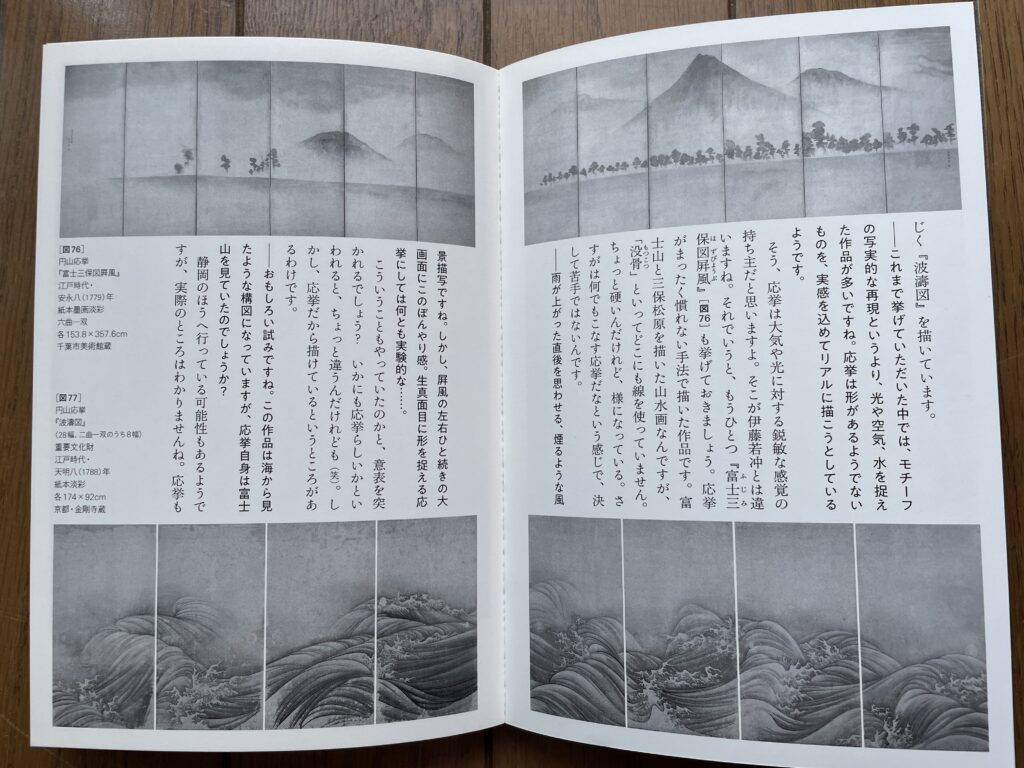

辻・「京都・亀岡市にある金剛寺本堂の障壁画、⑧『波涛図』も名作です。天明の大火で市中の自宅やアトリエが焼けたため、応挙が一時期身を寄せた間に描いたと伝わっています。波の絵はやまと絵、狩野派、中国画と様々な先例がありますが、水の隆起する様子がしっかり立体的になっているあたりは、応挙の自然観察の成果だと思います。」

対談者・「鶴や岩も登場しますが、ほぼ波だけの構成ですね。」

辻・「こういう絵が本堂の南側の3室にわたって描かれていたんだから、すごいものです。同じ画題で描かれたものとしては、応挙の作品の中で一番規模が大きいんじゃないでしょうか。仏が波の上に存在するというところから着想した荘厳空間で、部屋ごとに変化をつけず、共通の画題で統一しているところが珍しいですね。(以下省略)」

⑨『富士三保津屏風』 ⑩『大瀑布図』

コメント