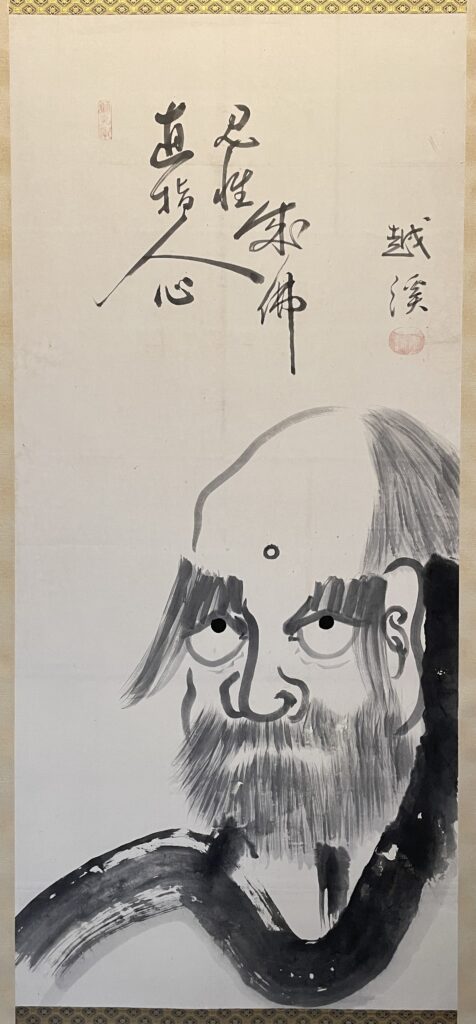

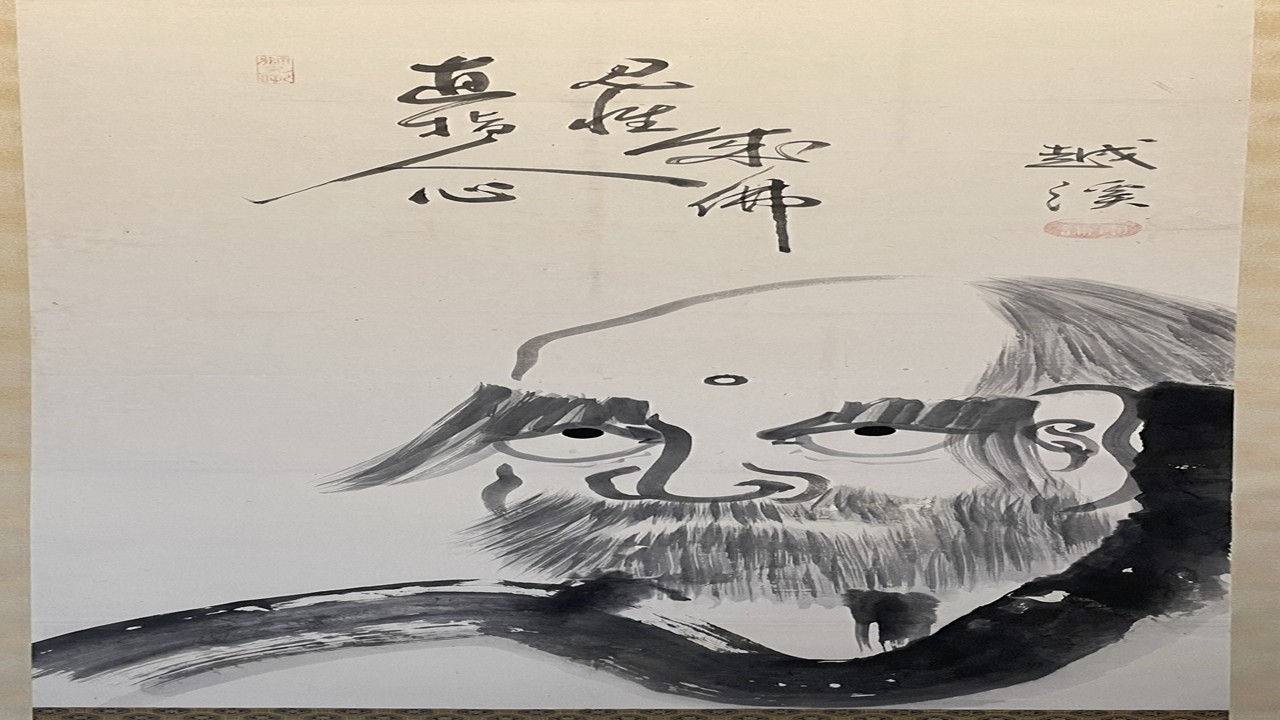

私が子どもの頃から本堂が改築されるまでの約50年間、前本堂の床の間には、大きな目を見開いた達磨さんの掛軸が常に掛かっていました。

その裏には、「達磨大師画 明治三十三年新調 快愚代」と書かれ、1900年に住職だった快愚和尚がもとめたことが分ります。

これは、現在修理中の応挙の作品が掛軸になったのと同じ時期のもので、傷みが激しくなったことから約30年間押入に仕舞いこんでいました。

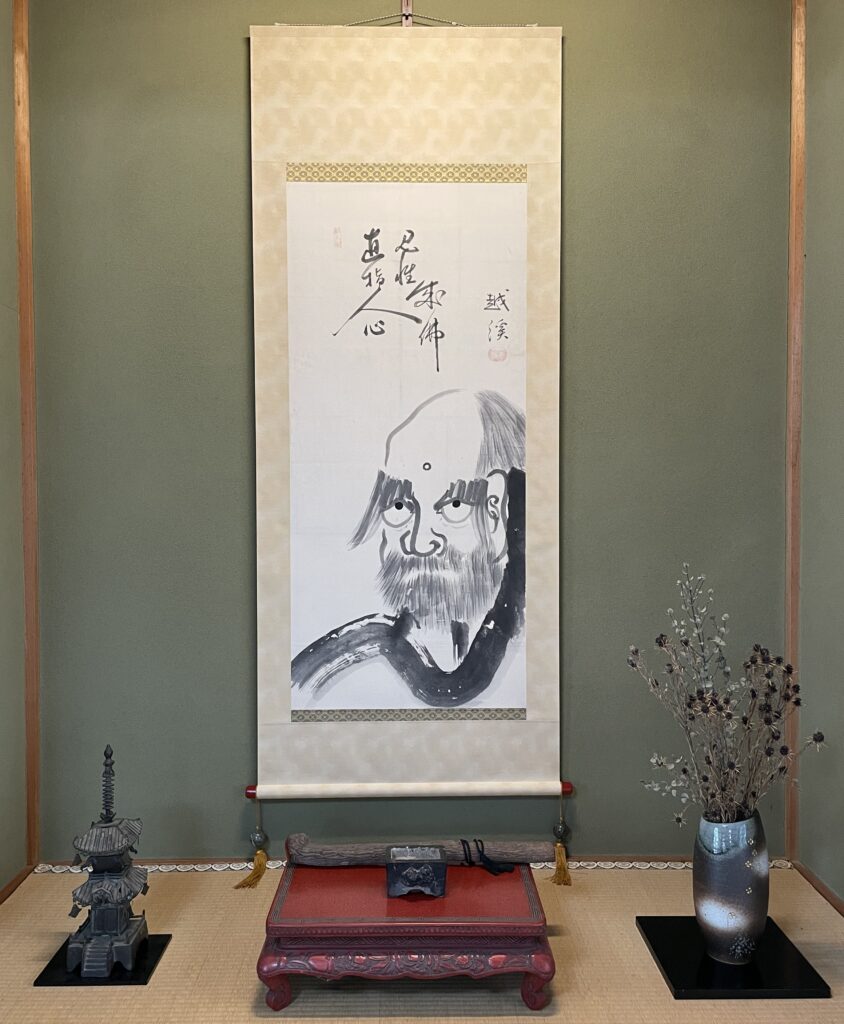

しかし、「もう一度懐かしい達磨さんを床の間で見てみたい」の思いから地元の表具師・桜井健一さんにお願いして表装替えをしてもらい、このほどすばらしい掛軸として蘇(よみがえ)りました。

禅宗の寺には、達磨さんが良く似合います。みなさんもぜひ一度金剛寺の達磨さんに会いに来て下さい。

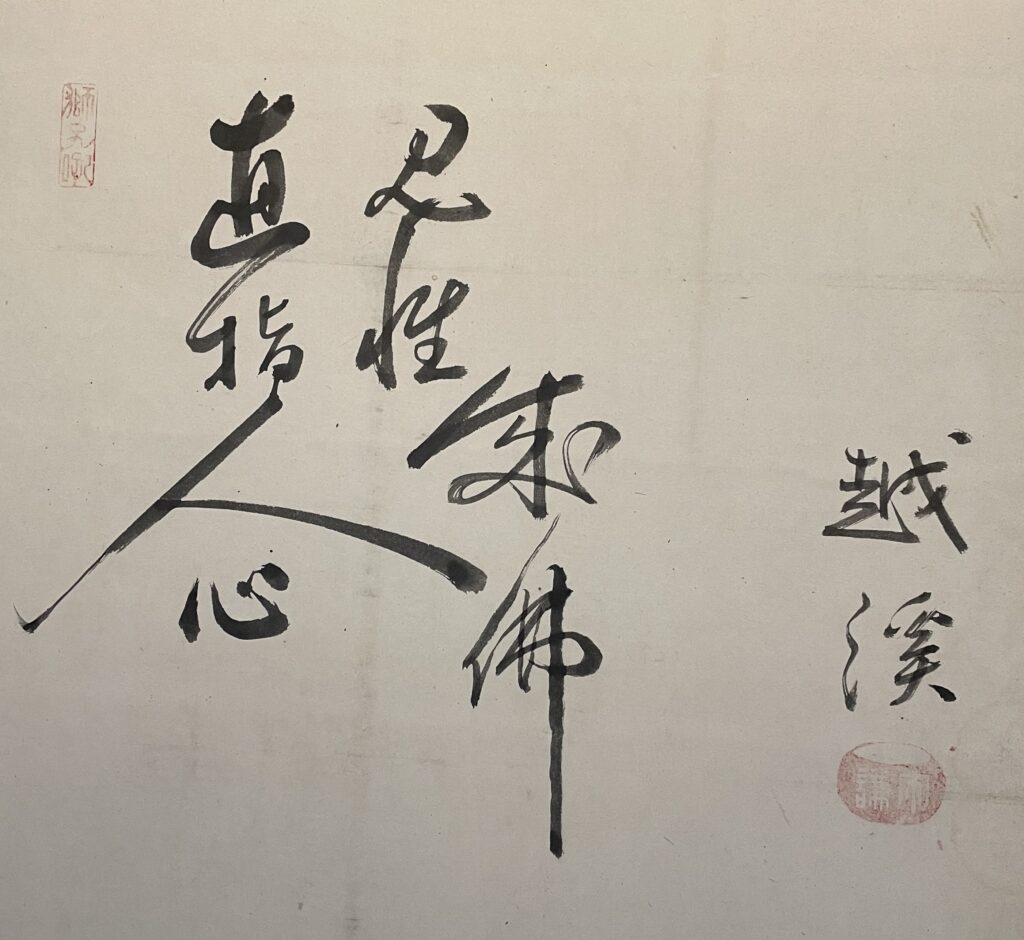

筆・元臨済宗妙心寺派管長(第4代、妙心寺537世) 越渓守謙 (えっけいしゅけん)老大師。

江戸時代後期の1810年、福井県高浜に生まれる。

10歳で出家し、各地で修行。相国寺から妙心寺・天授院にうつり、専門道場(通称妙心僧堂)を開いた。

明治17年9月30日死去。75歳。

「直指人心 忍性乗仏」(じきしにんしん にんしょうじょうぶつ )

禅の特徴を表した言葉として、直指人心 見性成仏

と云う言葉があり、人がそれぞれに持っている自分の心を直視する事で、その中にある仏性を見出すことができる、と云うことです。

しかし、見性成仏でなく忍性乗仏と書かれています。

現実を全て受け入れ仏に乗っかってしまえ、とでも云うことでしょうか?

通常縦書きは、右から左に改行しますが、始まりを示す関防印が左上に有ることから右に改行していく数少ないもので、以前に紹介した「床の間 Now」を参照して頂ければと思います。

コメント